梅法钗中国美术馆个展《炭骨》揭幕

艺术家梅法钗晚期做品从寻觅一件烧毁了的干涸木头起头,颠末斧劈打磨,把本人的感情融入斧劈取刀痕之中,或抽离归纳综合制型,或粗拙古朴内核向内看护,呈现生命的降生、、超

艺术家梅法钗晚期做品从寻觅一件烧毁了的干涸木头起头,颠末斧劈打磨,把本人的感情融入斧劈取刀痕之中,或抽离归纳综合制型,或粗拙古朴内核向内看护,呈现生命的降生、、超

Source:

艺术家梅法钗晚期做品从寻觅一件烧毁了的干涸木头起头,颠末斧劈打磨,把本人的感情融入斧劈取刀痕之中,或抽离归纳综合制型,或粗拙古朴内核向内看护,呈现生命的降生、、超越而涅槃。构成做品的叙事取笼统的诗意。近期梅法钗的由文化回忆取生命履历,沉正在个别对社会及其的灵敏性表达。这些做品采用他老家台州一座蒙受火警而倾圮的城隍庙古建建的废墟,炭黑的焦木形成的场域深含汗青哲思取人文关怀,述说着人文的懦弱,参透寂灭的意蕴。从而安静、严重、焦炙等等配合成为艺术家复杂的生命形态,也是艺术家创制性的的。因其离开、超越了笼统艺术的形式从义。燃烧后的焦炭、沙石、墨色构成打破准绳,注入偶尔的、的,以及感情的要素。形成做品取宏不雅的汗青纵深,以及取不竭幻化的现实之间稠浊关系。

其做品兼具了现代性创伤的文化疗愈。城隍庙做为平易近间的载体,其意味保守文化正在现代化历程中的边缘化。梅法钗通过焦木的再创做,将废墟为“文化考古”的现场,构成汗青档案般的视觉布局。这种创做体例取艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)对和平废墟的反思殊途同归,但梅法钗更强调本土文化基因的延续性,试图正在物质废墟中沉建家园。梅法钗的焦炭承载着具体的处所文化回忆,具有叙事性取意味性,以及“物取空间”的关系。

梅法钗,1968 年出生于浙江省台州市,先后就读于地方工艺美术学院(现大学美术学院)、日本东京艺术大学获博士学位,布里诗画廊代办署理的首位中国艺术家。梅法钗开展绘画、陶艺、雕塑等多种前言的艺术创做,出格是正在安拆艺术创做上竭尽全力。他的做品关心文化回忆取生命履历,沉正在个别对社会及其的灵敏性表达,他的做品形成的场域深含汗青哲思取人文关怀,述说着人文的懦弱,参透寂灭的意蕴。梅法钗的创做具有后现代从义的移植取调用的特征,这是他以艺术的体例来展现他对保守、对焦炭物质前言的的思虑、认知和处置,但这种处置不是要把意义正在物品身上,而要表现正在汗青取现代、人取物的具体糊口情境的关系之中。他以低物质的视角,通过安拆、绘画安拆并呈现“物质”的非天然形态,并从保守文化资本和小我创做经验中,抽离或剪裁物质的碎片去放心他对人生的看护情怀。

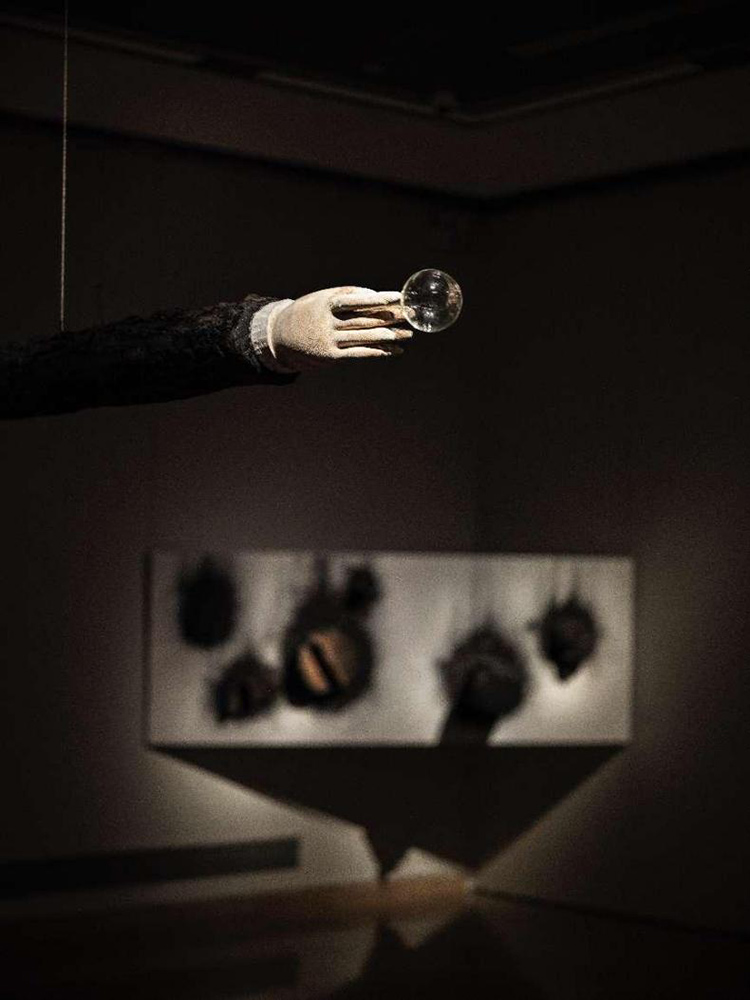

二者的并置形成“灰烬—晶体”的辩证布局:焦炭是物质轮回的起点,玻璃则是熔毁后的重生起点。这种匹敌性对话呼应了梅法钗对“废墟—”从题的持续摸索,正如其《》安拆以焦木建立“心灵”所的“浴火”意象。

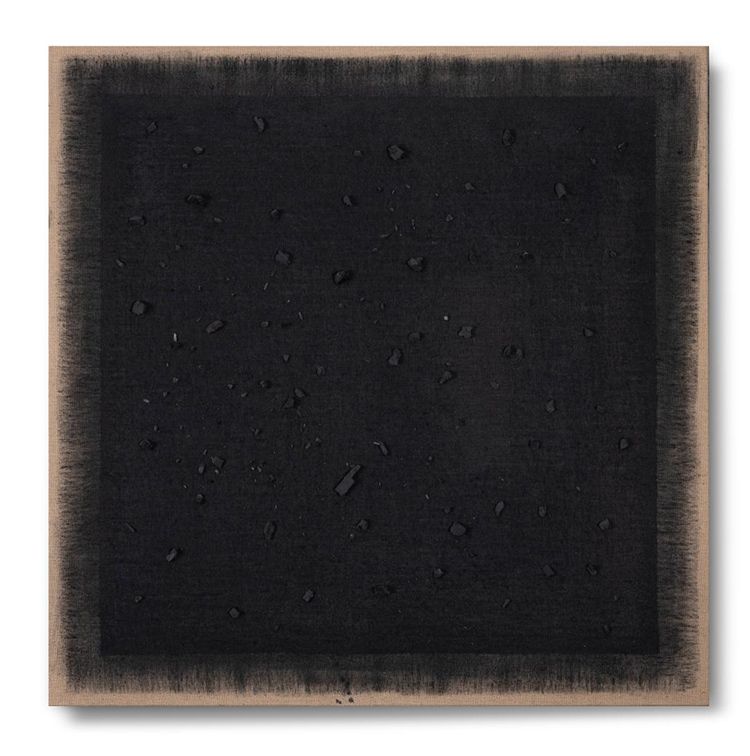

梅法钗,《烬》系列1,布、柴炭、胶、丙烯500×370cm,2025© 梅法钗工做室,布里诗画廊。

正在他的安拆做品《烬》系列3满意象化的人,以及《烬》系列5具象化手臂的保留至关主要。焦炭虽得到生物活性,但其拟人形态仍不雅者对“手”做为劳动、创制、触摸等人类素质行为的联想。手臂的碳化可视为对的曲不雅呈现,而玻璃球被托举的姿势则付与其“”或“传送”的典礼感。玻璃球内部流光的变化(可能通过光线折射或动态安拆实现),暗示着生命能量的流动取性的升维——从碳基的物质性,跃升至光取色彩的维度。这种转换取禅“色空不贰”的哲学相通:焦炭的“色”(物质形态)指向“空”(无常寂灭),而玻璃的“空”(通明)却承载“色”(光影幻化)。

“烬”系列可视为梅法钗艺术言语的集大成之做。正在《烬·系列18》中,仿佛文化回忆的碎片正在时空中扩散;而《烬·系列24》的小幅做品则以炭渣拼贴出微不雅,暗喻个别生命取汗青的交错。这些做品通过材料的物质性取不雅念性并置,建立起“废墟—”的辩证布局:焦炭既是的起点,亦是重生的起点。

从梅法钗的《烬》系列5的分析材料安拆做品以焦炭化的手臂托举流光溢彩的玻璃球为焦点意象,通过材料的物性对比取空间关系的沉构,建立了一个关于取、物质取、时间取的哲思场域。这件做品可视为艺术家对生命素质取文化回忆的深度凝练。

从此次展览的察看,能够看到艺术家对物性的取东方美学的现代,梅法钗对材料的使用具有强烈的东方美学特征,既延续了中国保守文人“格物致知”的不雅照体例,又取日本物派(Mono-ha)构成跨时空对话。

虽然“烬”系列以安拆为从,其笼统构图却暗含保守水墨的“象外之意”。如《烬·系列5》以皮纸、碳渣拼贴出混沌的墨色空间,炭渣的颗粒感模仿了水墨皴擦的肌理,而留白处则呼应了文人画的空灵意境。这种“以炭代墨”的手法,将材料的物质性取水墨的哲学性融为一体,构成奇特的东方笼统言语。

梅法钗的做品可视为中国现代艺术对现代性危机的回应,其思惟根源可从两条径切入:起首,其做品做为禅哲学的现代转译,“烬”系列中炭木的寂灭意象取禅“无常不雅”深度契合。是文化断裂的悬置,也是生命形态的,通过安拆材料的“空性”指导不雅者参透“诸行无常”的终极命题。这种对“空”的注释,分歧于极简从义的冷峻形式,而是融入东方禅意的静不雅取顿悟。

近年来的“烬”系列则转向更弘大的汗青文化维度。2017年母亲病沉取2021年台州城隍庙火警的双沉创伤,促使他聚焦于焦炭、废墟等物质载体,通过“炭骨”沉构文化回忆的废墟现场。如安拆《》以烧焦的城隍庙木材搭建起“心灵的”,炭化的焦木既意味保守文化的懦弱性,又以浴火的意象暗示不灭的哲思。这一改变标记着其艺术言语从个别感情表达到集体文化回忆的。

现代笼统艺术的价值,不正在于形式从义的标新立异,而正在于若何以本土材料取哲学资本,回应全球化时代的文化窘境。他的“烬”系列,好似正在汗青的灰烬中沉燃的星火,了保守取现代、物质取之间的现蔽通道。《烬》系列5以极简的材料言语,完成了一次关于存正在素质的弘大叙事。焦炭手臂取玻璃球的并置,既是物质形态的极端对比,也是维度的现蔽通道。梅法钗通过这件做品,将个别伤痛为普世性的生命寓言,正在文化的断裂处沉建意义的持续性——正如玻璃球的光泽穿透焦炭的,汗青的灰烬中一直储藏着的微光。

中国美术馆是以珍藏、研究、展现中国近现代艺术做品为沉点的国度制型艺术博物馆。中国美术馆始建于1958年,1963年由题写“中国美术馆”馆额并正式。做为国度级美术、国度主要公共文化办事平台和国际美术交换窗口,中国美术馆肩负着“优良保守文化、典藏大师艺术精品、加强国际国内交换、推进现代艺术创做、打制美术高原高峰、惠及公共文化办事”的文化职责。

2025年4月11日,布里诗画廊艺术家梅法钗个展《炭骨》正在中国美术馆揭幕。展出了36件梅法钗的绘画、安拆艺术做品,展览将展至4月22日。

焦炭的绘画、安拆做为汗青废墟的碎片,承载着具体的处所文化回忆(如城隍庙火警的集体创伤)取个别生命经验(如对母亲病逝的私家悼念)。其碳化纹理好像时间化石,将霎时的灾难凝固为的正在场。而玻璃球的将来感光泽取动态光影,则打破线性时间逻辑,将不雅者引向超越性的时空。二者配合形成“回忆—预言”的双向叙事:焦炭提示我们文明的懦弱性,玻璃则沉建的可能。这种时空折叠的修辞,取梅法钗“正在灰烬中沉燃文化星火”的创做企图深度契合。

梅法钗,《烬》系列18,2024,亚麻布、炭渣、胶,100×100cm© 梅法钗工做室,布里诗画廊。

进入《炭骨》梅法钗个展示场,但内核更具中国本土性。物派强调材料本身物性的纯粹,而梅法钗则通过焦炭取玻璃、亚麻布、炭渣、铁等等的戏剧性碰撞,注入强烈的人文叙事——现成之物不只是“物”,更是文化回忆的载体;将物质性为的前言。这种“物性—”的共振,超越了物派的形而上学思辨,曲指中国文化中“格物致知”的不雅照体例。

梅法钗的艺术实践一直贯穿戴对“物性”的摸索取人文的诘问。晚期“木相”系列以烧毁枯木为前言,通过斧劈、雕凿等手法,将木材的肌理取人的面相相融合,构成一种“木之相即人之相”的现喻布局。以枯树根沉塑人形,根系深切大地,暗喻生命取天然力量的性。此时的创做虽以具象形态为从,却已显显露对“物”的笼统化提炼——木材的粗拙肌理取刀痕的偶尔性,成为感情取生命形态的间接载体,超越保守写实雕塑的叙事逻辑。做品则渗入着对、文化存续的人文关怀,如《彼岸》系列对母亲逝去的悼念取对生命的诘问。

梅法钗的“烬”系列做品焦炭化的手臂做为从体,是物质衰变的终极形态——木材经火警后碳化的残骸,既保留着原始无机生命的形态轮廓,又因高温灼烧而凝固为无机物的“灭亡标本”。焦炭的黑色肌理、粗拙质地取懦弱布局,暗示着汗青创伤(如台州城隍庙火警)、个别生命磨灭(如母亲病沉)等现实层面的断裂。而玻璃球的滑腻概况、通明质感取折射出的斑斓色彩,则取焦炭构成锋利对立:玻璃做为工业化产品,其熔融的物理特征(高温下液态流动,冷却后固态定型)现喻着涅槃的可能性;本身的几何完满性又暗含次序取的意味。

“烬”系列中,焦炭不只是物理意义上的残留物,更是汗青创伤的符号。炭黑的焦木被分化、沉组为安拆或绘画元素,其炙烤踪迹取犯警则形态打破了次序,引入偶尔性取时间性。例如《烬·系列3》将火烧木取铁、碳渣连系,构成物质衰变取工业文明的匹敌性张力。这种对材料本实形态的卑沉,取日本物派艺术家菅木志雄强调“物取物相遇”的不约而合,但梅法钗更沉视材料背后的文化叙事,如城隍庙废墟所承载的平易近间取集体回忆。